| 代表的なバリ料理として、バビ・グリン(豚の丸焼き)と並んで紹介されてきたラワール。ガイドブックなどに写真入りで載っているのをよく見るし、もしかしたら皆さんも知り合いのバリ人のお宅でご馳走になったことがあるかもしれません。でもいまひとつ、その実体が明らかにされていないような気がします。ラワールとはひとことで言っちゃうと“肉や野菜を細かく刻んで、香辛料であえた料理”。「な〜んだ、カンタンじゃん」と思うと、それがあなた、けっこう奥が深い料理なんですよ。 たとえば、写真や実物のラワールを見て、何が入っているか、何が混ぜられているか、あなた、わかりますか?わかんないでしょ〜?「なんだかよくわからないが、ムリヤリ食べた」人も多いはず。そこで、ずーっとさぼっていて今回久しぶりに登場したエナちゃんがおおくりする“今、明かされるラワールのナゾ”、たっぷりとご賞味ください。 |

|

| ■Kapan(いつ)? ラワールを作るのはいつ、どんな時か。 そうです、ラワールは、お祝いやいろんなウパチャラ(儀礼)の時、なくてはならないご馳走です。 各家庭で行われる、赤ちゃんのウパチャラ、オトナン(バリ暦の誕生日)、ポトン・ギギ、結婚式、家寺のオダラン、家屋を改装、新築した後のウパチャラ、お葬式、ガルンガン、クニンガンなどには必ず登場します。 その他、何かめでたいことがあった時や会食の時、ニュピの前日なんかにも作っちゃいます。 村々のPura(寺院)のオダランの時にも作ります。 ■Di mana(どこで)? 各家庭で作る時は、台所のオープンエアーのスペース。 村もしくはバンジャールのPuraで作る時は、寺院の中のJaba Tengah(ジョボ・トゥンガー)というところ。 寺院の中では、一番外側のスペースにあたり、台所(らしきもの)も備えています。 ■Siapa(誰が)? ラワールは男の料理。材料の調達や下ごしらえを女性達が手伝ったりしますが、肝心の料理は、すべて男達の手で行われます。 ■Apa(何を)? ラワールの材料は、大きく分けて肉、野菜、香辛料&調味料。それぞれについて説明しましょう。 |

|

| ◆肉… | |

| サピ(牛)、バビ(豚)、アヤム(鶏)、ベベッ(あひる)など。めずらしいものではプニュー(海亀)、カンビン(山羊)、ニャワン(ハチの子)、リンドゥン(田うなぎ)、そうそうコウモリなんかも聞いたことがあります。ちなみにエナちゃんが一番好きなのは、うす焼き卵を刻んだラワール。要するに、肉は何でもOKらしいです。でも基本的に、一種類のラワールには一種類の肉。二種類以上の肉を混ぜることはまずありません。中でもウパチャラの時に特にポピュラーなのは、豚のラワール。肉、レバー、皮、生血などを使います。 | |

| ◆野菜… | |

| 若くてまだ実が白いナンカ(ジャックフルーツ)、同じく若いグダン(パパイヤ)、カチャン・パンジャン(十六ささげ豆)ブリンビン(スター・フルーツ)の葉、サラムの葉、ぜんまい、あずきなど。野菜もたいてい一種類のみを使いますが、カチャン・パンジャン、プラスあずきなどは混ぜても相性のいい組み合わせ。そしてほとんどのラワールに欠かせない材料がココナツの白い固い果肉です。 | |

| ◆香辛料&調味料… | |

| クスノ(にんにく)、バワン(赤タマネギ)、タベヨー(とうがらし)、クニッ(ターメリック)、イセンとチュコー(いづれもしょうが科。独特の香りが強い)、粒こしょうや長こしょうなど。他にスレー(エビを発酵させたペースト)や塩。 |

|

★ココナツの果肉をする、ひたすらする。 |

|

| ■Bagaimana(どのように)? 料理の仕方。 |

|

| 1. | 肉はゆでる、揚げる、など調理してからひたすらこまかく刻みます。豚のラワールの場合、ほとんど生肉状態だったり、生血を使ったりします。 |

| 2. | 野菜は、ナンカは生のまま、他はいったんゆでます。そのあと、肉と同じように細かく刻みます。 |

| 3. | ココナツの固い果肉はいったん直火であぶります。果肉の中にいる虫を殺すのと、風味をよくするためです。あまりこげない程度に焼いた後、フレーク状にすりおろし、さらに細かく刻みます。 |

| 1〜3の“ひたすら刻む”作業がラワールづくりの楽しい一場面。上半身裸、サルン一枚を無造作に腰に巻いた男達が、台所前の大きな縁台にあぐらをかいて座り込み、木の株のまな板の上で斧のようなナイフを使って“トントン トントン”“トントン トントン”と刻みます。その音がとてもリズミカルで、何人もの“トントン トントン”が重なると、偶然なのかわざとなのか、ケチャやガムランのリズムのように聞こえたりするのです。 雑談をしながら、グダンガラムの煙をくゆらせながら男達がラワールを刻むシーン…、なかなか風流でいいものです。 |

|

★刻む、刻む、ひたすら刻む…けど、たまぁに休憩。 |

|

| 4. | 次は、前にも述べた香辛料(けっこう大量)を石臼でつぶし、たっぷりのココナツオイルで香りが出るまでいためます。赤タマネギはうすくスライスして、いったん水にさらし、しぼってから、カリカリのキツネ色になるまで揚げます。スレーをやはりオイルで炒めて香りを出します。 |

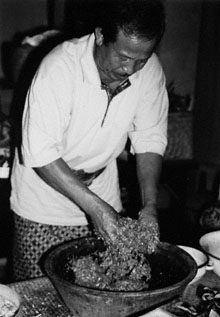

| 5. | さぁ、1〜4を、大きな洗面器のようなうつわの中で、混ぜ合わせませす。これがラワールづくりの総仕上げ。この時の手さばきが、男の腕の見せどころとなります。手首のスナップとしなやかな指を使って、1〜4をどのような分量で混ぜ合わせるか、塩加減や香辛料の効かせ具合はどんなもんか。まわりで見ている家族に味見をしてもらいながら、みんなで「あれが足りない」「これが多すぎる」とワイワイしている様は、まさにラワールづくりの佳境といってもよいでしょう。同時に、コモーというラワールスープも作ります。豚の生肉&生血入りのラワールを少し別ナベにとり、適量の水と調味料を多めに加えたものです。それを火にかけるか、というとそうではなく、やはり生のまま、ごはんとともにいただきます。 |

★秘伝の味付けが、ここで決まる。 |

|

| エナちゃんがバリの家庭で、一番よくご馳走になるのは、豚肉(ほとんどレアー)&生血、茹でた皮、生のナンカとココナツのラワールです。色が真っ赤っかで、思わずぎょえぎょえなのですが、意を決して口の中に入れると、ほどよい香辛料の効き具合で全然生臭くなく、とってもおいしいのです。でも、エナちゃんは昔、小学校の家庭科の授業で「豚の生肉には寄生虫がいるので、必ずよく火を通してから食べましょう」と習いました。そんなことを考えると「もう二度とラワールなんて食べないゾ」と思っちゃう人も多いかもしれませんが、もし寄生虫がいたとしても、実は混ぜる強い香辛料によって、死んでしまうらしいです。だから、エナちゃんも、もう何年もラワールを食べ続けているけど、ダイジョーブ。Tidak Apa Apa。 朝作ったラワールの残りは、昼になるとバナナの葉に少しづつ包んで蒸し焼きにします。これをトゥムといいます。 事あるごとにラワールを作っているバリの人々、それでも、これは彼らにとっては、とっておきのご馳走で、私達外国人にも「いついつに作るからぜひ食べにおいで」と誘ってくれます。お祝いのラワールに誘われたら、喜んでいただきましょう。 ところで、こんどエナちゃんのお義父さんになるバパは、日本人のお客さんにラワールをすすめる時、日本語で「ブタノ サシミィ〜」と嬉しそうに言うのですが、それだけはやめて欲しいと密かに思っているエナちゃんです。 |

|